Recht auf Vergessenwerden (Art. 17 DSGVO): Der Praxisleitfaden für Verantwortliche

Das Recht auf Vergessenwerden, verankert in Artikel 17 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), ist eines der zentralen Betroffenenrechte im europäischen Datenschutz. Es gibt Personen die Möglichkeit, die Löschung ihrer personenbezogenen Daten von Verantwortlichen zu verlangen. Für Unternehmen, Datenschutzbeauftragte und Juristen stellt die korrekte und fristgerechte Umsetzung dieses Rechts eine erhebliche prozessuale und technische Herausforderung dar. Dieser Leitfaden bietet eine praxisnahe Anleitung zur Implementierung, von der rechtlichen Einordnung über die technische Umsetzung bis hin zur revisionssicheren Dokumentation.

Inhaltsverzeichnis

- Kurzüberblick und Zweck des Rechts auf Vergessenwerden

- Rechtliche Grundlagen und maßgebliche Artikel

- Abgrenzung: Wann trifft das Recht zu und wann nicht?

- Verantwortlichkeiten und interne Prozessverankerung

- Identitätsprüfung: anerkannte Verfahren und Fallbeispiele

- Löschworkflow Schritt für Schritt mit Zeitlinien und SLAs

- Umgang mit Backups, Archivsystemen und Logdaten

- Technische Massnahmen: Pseudonymisierung und sichere Überschreibung

- Ausnahmen und Abwägung: Öffentliches Interesse und Meinungsfreiheit

- Kommunikation: Mustertexte für den Löschprozess

- Praktische Checkliste für die Bearbeitung von Löschanfragen

- Fallbeispiele aus der Praxis mit Lösungsvarianten

- Protokollierung, Nachweisführung und Revision

- Integration in Datenschutzmanagement und Verbindung zu DPIA

- FAQ in einfacher Sprache für Nutzer

- Anhang: Vorlagen und Prüfungstableaus

- Kurzregister relevanter Begriffe und weiterführende Hinweise

Kurzüberblick und Zweck des Rechts auf Vergessenwerden

Das Recht auf Vergessenwerden, auch als Recht auf Löschung bekannt, ermächtigt eine betroffene Person, von einem Verantwortlichen die unverzügliche Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu fordern. Der Zweck dieses Rechts ist es, die „informationelle Selbstbestimmung“ des Einzelnen zu stärken. Personen sollen die Kontrolle über ihre Daten zurückerlangen, insbesondere wenn diese für die ursprünglichen Zwecke nicht mehr notwendig sind, die Einwilligung widerrufen wurde oder die Verarbeitung unrechtmäßig war. Es ist ein Ausdruck des Grundsatzes der Datenminimierung und Speicherbegrenzung.

Rechtliche Grundlagen und maßgebliche Artikel

Die primäre Rechtsgrundlage ist Artikel 17 DSGVO („Recht auf Löschung / ‚Recht auf Vergessenwerden‘“). Dieser Artikel ist im Kontext weiterer DSGVO-Normen zu betrachten:

- Art. 5 DSGVO: Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere Speicherbegrenzung und Rechenschaftspflicht.

- Art. 6 DSGVO: Rechtmäßigkeit der Verarbeitung. Entfällt die Rechtsgrundlage, entsteht oft ein Löschanspruch.

- Art. 12 DSGVO: Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person. Hier wird die Frist von einem Monat für die Beantwortung von Anträgen festgelegt.

- Art. 19 DSGVO: Mitteilungspflicht bei Berichtigung oder Löschung. Werden Daten an Dritte weitergegeben, müssen diese über den Löschantrag informiert werden.

Abgrenzung: Wann trifft das Recht zu und wann nicht?

Ein Löschanspruch besteht nicht pauschal. Er greift nur, wenn einer der in Art. 17 Abs. 1 DSGVO genannten Gründe vorliegt. Gleichzeitig kann der Anspruch durch die Ausnahmen in Art. 17 Abs. 3 DSGVO ausgeschlossen sein.

| Löschpflicht besteht (Beispiele nach Art. 17 Abs. 1 DSGVO) | Keine Löschpflicht (Beispiele nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO) |

|---|---|

| Die Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig (z.B. nach Vertragsende). | Die Verarbeitung ist zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information erforderlich. |

| Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage. | Die Daten sind zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung notwendig (z.B. gesetzliche Aufbewahrungsfristen aus HGB oder AO). |

| Die betroffene Person legt Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe vor. | Die Verarbeitung erfolgt aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit. |

| Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. | Die Daten sind für Archivzwecke im öffentlichen Interesse, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke erforderlich. |

| Die Löschung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich. | Die Daten werden zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt. |

Verantwortlichkeiten und interne Prozessverankerung

Die Verantwortung für die Umsetzung des Rechts auf Vergessenwerden liegt beim Verantwortlichen im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Intern muss ein klar definierter Prozess etabliert werden, der sicherstellt, dass Löschanfragen zentral erfasst, geprüft, umgesetzt und dokumentiert werden. Der Datenschutzbeauftragte (DSB) sollte in die Prozessgestaltung beratend einbezogen werden.

Wesentliche Prozessschritte umfassen:

- Zentrale Annahmestelle: Eine dedizierte E-Mail-Adresse oder ein Kontaktformular für Betroffenenanfragen.

- Ticket-System: Erfassung jeder Anfrage zur Nachverfolgung von Fristen und Bearbeitungsstatus.

- Zuständigkeitsmatrix: Klare Zuweisung, welche Abteilung (z.B. IT, Recht, Kundenservice) für welchen Schritt zuständig ist.

- Eskalationspfade: Regelungen für komplexe Fälle, die eine juristische oder geschäftsleitende Entscheidung erfordern.

Identitätsprüfung: anerkannte Verfahren und Fallbeispiele

Bevor Daten gelöscht werden, muss die Identität der antragstellenden Person zweifelsfrei festgestellt werden (Art. 12 Abs. 6 DSGVO). Dies verhindert Datenmissbrauch. Fordern Sie nur die zur Identifizierung notwendigen Informationen an.

Anerkannte Verfahren:

- Abgleich mit vorhandenen Daten: Fragen Sie nach Informationen, die nur die betroffene Person kennen sollte (z.B. Kundennummer, Datum des letzten Kaufs).

- Bestätigungslink an hinterlegte E-Mail-Adresse: Ein einfaches und oft ausreichendes Verfahren bei Online-Konten.

- Zwei-Faktor-Authentifizierung: Wenn bereits im Einsatz, kann dieser Mechanismus zur Verifizierung genutzt werden.

- Post-Ident-Verfahren oder Ausweiskopie: Nur als letztes Mittel bei begründeten erheblichen Zweifeln. Wichtig: Weisen Sie darauf hin, nicht benötigte Daten auf der Kopie zu schwärzen.

Fallbeispiel: Ein Nutzer fordert die Löschung seines Profils von einer Social-Media-Plattform per E-Mail von einer unbekannten Adresse. Der Plattformbetreiber sollte eine Bestätigungs-E-Mail an die im Profil hinterlegte Adresse senden und den Nutzer bitten, den Löschwunsch über einen Link zu bestätigen.

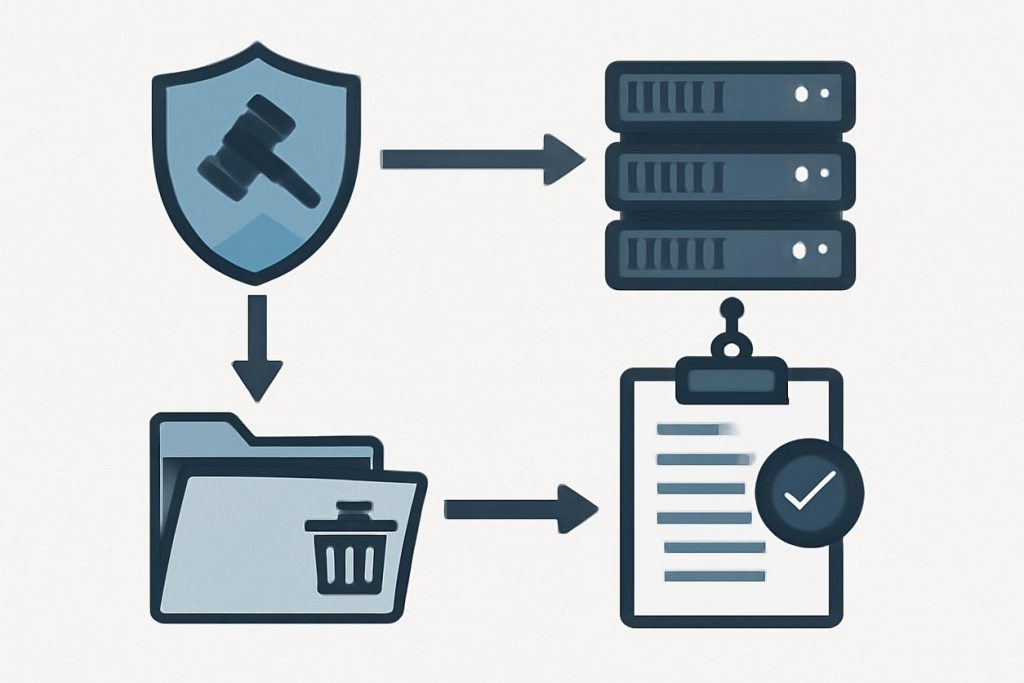

Löschworkflow Schritt für Schritt mit Zeitlinien und SLAs

Ein strukturierter Workflow ist entscheidend, um die gesetzliche Frist von einem Monat (verlängerbar um zwei weitere Monate bei komplexen Anträgen) einzuhalten.

- Tag 1-2: Eingang und Bestätigung

- Automatische oder manuelle Eingangsbestätigung an die betroffene Person.

- Erfassung im internen Tracking-System.

- Tag 3-7: Identitätsprüfung und Validierung

- Einleitung der Identitätsprüfung. Bei Bedarf Anforderung weiterer Informationen.

- Prüfung des Löschanspruchs: Liegt ein Löschgrund vor? Gibt es Ausnahmen?

- Tag 8-25: Technische Umsetzung der Löschung

- Identifizierung aller Systeme, in denen die Daten gespeichert sind (CRM, ERP, Datenbanken, Marketing-Tools).

- Durchführung der Löschung oder Anonymisierung in allen Produktivsystemen.

- Information an Dritte, an die die Daten weitergegeben wurden (Art. 19 DSGVO).

- Tag 26-30: Abschluss und Dokumentation

- Abschlussmitteilung an die betroffene Person, die über die erfolgte Löschung informiert.

- Revisionssichere Protokollierung des gesamten Vorgangs.

Interne Service Level Agreements (SLAs) helfen, diese Zeitlinien prozesssicher zu gestalten.

Umgang mit Backups, Archivsystemen und Logdaten

Die Löschung aus Backups stellt eine besondere Herausforderung dar. Ein direktes Löschen aus Backup-Bändern ist oft technisch unmöglich oder unzumutbar. Die gängige und von Aufsichtsbehörden anerkannte Praxis ist:

- Löschung in Produktivsystemen: Die Daten werden unverzüglich aus allen aktiven Systemen entfernt.

- Blockierung der Wiederherstellung: Es wird ein Prozess implementiert, der sicherstellt, dass die zur Löschung markierten Daten bei einer eventuellen Wiederherstellung aus einem Backup nicht wieder in das Produktivsystem gelangen.

- Endgültige Löschung durch Rotation: Die Daten verschwinden endgültig, wenn die Backups nach Ablauf ihrer regulären Aufbewahrungsfrist überschrieben werden.

In Logdaten (z.B. Server-Logs) sollten personenbezogene Daten wie IP-Adressen ohnehin nach kurzer Zeit (üblicherweise 7-14 Tage) anonymisiert oder gelöscht werden, es sei denn, Sicherheitsgründe erfordern eine längere Aufbewahrung.

Technische Massnahmen: Pseudonymisierung und sichere Überschreibung

Proaktive technische Maßnahmen erleichtern die Umsetzung von Löschanfragen:

- Datenminimierung (Privacy by Design): Speichern Sie von vornherein nur Daten, die für den Zweck unbedingt erforderlich sind.

- Pseudonymisierung/Anonymisierung: Wo möglich, ersetzen Sie direkte personenbezogene Kennungen durch Pseudonyme. Anonymisierte Daten unterliegen nicht der DSGVO.

- Sichere Überschreibung: Bei der Löschung von Datenträgern reicht ein einfaches „Löschen“ oft nicht aus. Verfahren wie das mehrfache Überschreiben mit Zufallsdaten stellen sicher, dass Daten nicht wiederhergestellt werden können.

Zukünftige Strategien ab 2025 sollten verstärkt auf automatisierte Löschroutinen und den Einsatz von KI zur Identifizierung personenbezogener Daten in unstrukturierten Datenbeständen setzen.

Ausnahmen und Abwägung: Öffentliches Interesse und Meinungsfreiheit

Die Prüfung von Ausnahmen erfordert eine sorgfältige Abwägung. Insbesondere das Spannungsfeld zwischen dem Recht auf Vergessenwerden und der Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 17 Abs. 3 lit. a DSGVO) ist komplex. Bei Anträgen, die redaktionelle Inhalte betreffen, muss das Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zur Information gegen das Schutzinteresse der betroffenen Person abgewogen werden. Faktoren sind hierbei der Zeitablauf, die Relevanz der Information für die Öffentlichkeit und die Rolle der Person im öffentlichen Leben.

Kommunikation: Mustertexte für den Löschprozess

Eine klare und transparente Kommunikation ist essenziell. Hier einige grundlegende Musterbausteine:

- Eingangsbestätigung: „Sehr geehrte/r [Name], wir bestätigen den Eingang Ihres Antrags auf Löschung Ihrer Daten vom [Datum]. Wir werden diesen gemäß Art. 17 DSGVO prüfen und Sie innerhalb eines Monats über das Ergebnis informieren.“

- Anforderung zur Identitätsprüfung: „Um sicherzustellen, dass Ihre Daten nicht an Unbefugte gelangen, bitten wir Sie zur Bestätigung Ihrer Identität, [spezifische Anforderung, z.B. auf den Link in der E-Mail an Ihre bei uns hinterlegte Adresse zu klicken].“

- Ablehnung des Antrags: „Nach sorgfältiger Prüfung müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihrem Antrag nicht vollständig nachkommen können. Grund hierfür ist [Begründung, z.B. die gesetzliche Aufbewahrungspflicht gemäß § 257 HGB]. Ihre Daten werden jedoch für jegliche andere Verarbeitung gesperrt und nach Ablauf der Frist gelöscht.“

- Abschlussmitteilung: „Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass wir die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Ihrem Antrag vom [Datum] abgeschlossen haben.“

Praktische Checkliste für die Bearbeitung von Löschanfragen

- [ ] Antrag eingegangen und im System erfasst?

- [ ] Eingangsbestätigung versendet?

- [ ] Identität der antragstellenden Person zweifelsfrei geklärt?

- [ ] Löschgrund nach Art. 17 Abs. 1 DSGVO geprüft und dokumentiert?

- [ ] Ausschlussgründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO geprüft und dokumentiert?

- [ ] Alle relevanten Systeme und Datenbanken identifiziert?

- [ ] Löschung/Anonymisierung in allen Produktivsystemen durchgeführt?

- [ ] Prozess für die Löschung aus Backups definiert?

- [ ] Ggf. Dritte (Empfänger der Daten) informiert?

- [ ] Abschlussmitteilung an die betroffene Person versendet?

- [ ] Gesamter Vorgang revisionssicher protokolliert?

Fallbeispiele aus der Praxis mit Lösungsvarianten

Fall 1: Ehemaliger Kunde eines Online-Shops. Ein Kunde, dessen letzter Kauf drei Jahre zurückliegt, verlangt die Löschung seines Kundenkontos und aller Daten. Lösung: Der Löschanspruch ist berechtigt, da die Daten für die Vertragsabwicklung nicht mehr notwendig sind (Art. 17 Abs. 1 lit. a DSGVO). Stammdaten (Name, Adresse) müssen jedoch aufgrund steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen (6-10 Jahre) aufbewahrt werden. Die Lösung ist eine Teillöschung: Das Online-Konto und die Marketing-Daten (Newsletter-Einwilligung etc.) werden sofort gelöscht. Die rechnungsrelevanten Daten werden für andere Verarbeitungen gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen Fristen automatisch gelöscht.

Fall 2: Antrag auf Löschung eines Presseartikels. Eine Person verlangt von einem Online-Nachrichtenportal die Löschung eines zehn Jahre alten Artikels über ein abgeschlossenes Strafverfahren gegen sie. Lösung: Hier ist eine komplexe Abwägung erforderlich. Das Recht auf Vergessenwerden steht dem Recht auf Informationsfreiheit und dem öffentlichen Interesse gegenüber. Faktoren sind die Schwere der Tat, die öffentliche Bekanntheit der Person und der vergangene Zeitraum. Eine vollständige Löschung ist oft nicht durchsetzbar. Denkbare Lösungen sind die Anonymisierung des Namens im Artikel oder das Entfernen des Artikels aus der Ergebnisliste von Suchmaschinen bei einer Namenssuche (De-Listing).

Protokollierung, Nachweisführung und Revision

Gemäß der Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO) müssen Verantwortliche nachweisen können, dass sie Löschanfragen korrekt bearbeiten. Die Dokumentation sollte umfassen:

- Datum des Antrags und der Kommunikation

- Nachweis der Identitätsprüfung

- Ergebnis der rechtlichen Prüfung (inkl. Begründung bei Ablehnung)

- Liste der Systeme, in denen Daten gelöscht wurden

- Datum der technischen Umsetzung

- Bestätigung der Löschung an den Betroffenen

Diese Protokolle sind intern aufzubewahren und für Audits oder Anfragen von Aufsichtsbehörden bereitzuhalten.

Integration in Datenschutzmanagement und Verbindung zu DSFA

Der Löschprozess ist ein integraler Bestandteil eines Datenschutzmanagementsystems (DSMS). Er sollte in internen Richtlinien verankert und regelmäßig geschult werden. Bei der Einführung neuer Systeme oder Technologien, die personenbezogene Daten verarbeiten, muss im Rahmen einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) nach Art. 35 DSGVO bereits konzeptionell sichergestellt werden, dass eine Löschung der Daten technisch möglich ist („Privacy by Design“).

FAQ in einfacher Sprache für Nutzer

Was ist das Recht auf Vergessenwerden? Es ist Ihr Recht zu verlangen, dass ein Unternehmen oder eine Organisation Ihre persönlichen Daten löscht.

Wann kann ich die Löschung meiner Daten verlangen? Zum Beispiel, wenn die Daten nicht mehr für den ursprünglichen Zweck gebraucht werden, Sie Ihre Einwilligung zurückziehen oder die Daten unrechtmäßig verwendet wurden.

Muss ein Unternehmen meine Daten immer löschen, wenn ich das will? Nein, es gibt Ausnahmen. Wenn ein Unternehmen gesetzlich verpflichtet ist, Ihre Daten aufzubewahren (z.B. Rechnungen für das Finanzamt), darf es diese nicht sofort löschen.

Wie lange dauert es, bis meine Daten gelöscht werden? Ein Unternehmen hat in der Regel einen Monat Zeit, um auf Ihren Antrag zu reagieren und die Löschung durchzuführen.

Anhang: Vorlagen und Prüfungstableaus

Ein internes Prüfungstableau hilft, die Entscheidung über Löschanfragen zu standardisieren.

| Prüfschritt | Ja/Nein | Anmerkung / Begründung |

|---|---|---|

| Identität des Antragstellers geprüft? | Methode: z.B. E-Mail-Bestätigung | |

| Löschgrund nach Art. 17 (1) gegeben? | Grund: z.B. Zweckentfall | |

| Ausnahmetatbestand nach Art. 17 (3) relevant? | Grund: z.B. gesetzl. Aufbewahrungspflicht | |

| Entscheidung (Löschung / Teillöschung / Ablehnung) | Ggf. Begründung für Teillöschung |

Kurzregister relevanter Begriffe und weiterführende Hinweise

- Betroffene Person: Die Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden.

- Verantwortlicher: Die Organisation, die über die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung entscheidet.

- Pseudonymisierung: Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass diese ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können.

Die korrekte Handhabung des Rechts auf Vergessenwerden ist ein Zeichen für einen professionellen und gesetzeskonformen Umgang mit Daten. Für eine vertiefende Beratung zu Datenschutzprozessen und deren Implementierung in Ihrem Unternehmen steht Ihnen MUNAS Consulting als kompetenter Partner zur Seite.