BDSG-Leitfaden: Das Bundesdatenschutzgesetz für die Praxis

Das Bundesdatenschutzgesetz, kurz BDSG, ist die zentrale nationale Vorschrift, die den Datenschutz in Deutschland regelt. Es ergänzt und konkretisiert die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und stellt für Unternehmen und öffentliche Stellen eine unverzichtbare rechtliche Grundlage dar. Dieser Leitfaden bietet eine praxisnahe Übersicht über die wichtigsten Regelungen des BDSG, richtet sich an Datenschutzbeauftragte sowie Compliance-Verantwortliche und liefert konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung im Unternehmensalltag.

Inhaltsverzeichnis

- Kurzüberblick für Führungskräfte: Zentrale Pflichten nach dem BDSG

- Das BDSG im Zusammenspiel mit der DSGVO

- Wichtige Begriffe im Datenschutzrecht verständlich erklärt

- Der Datenschutzbeauftragte (DSB) nach dem BDSG

- Umgang mit Datenschutzverletzungen: Der 72-Stunden-Fahrplan

- Die Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) in der Praxis

- Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT)

- Besondere Verarbeitungssituationen nach dem BDSG

- Datenschutz bei externen Dienstleistern und Drittlandtransfer

- Häufige Fragen (FAQ) zum BDSG

- Weiterführende offizielle Quellen

Kurzüberblick für Führungskräfte: Zentrale Pflichten nach dem BDSG

Für Entscheidungsträger ist ein grundlegendes Verständnis der Pflichten aus dem BDSG unerlässlich. Die Nichteinhaltung kann nicht nur zu empfindlichen Bußgeldern, sondern auch zu erheblichen Reputationsschäden führen. Die Kernverantwortlichkeiten umfassen:

- Rechenschaftspflicht: Sie müssen jederzeit nachweisen können, dass Sie die Vorgaben der DSGVO und des BDSG einhalten. Dies erfordert eine lückenlose Dokumentation aller datenschutzrelevanten Prozesse.

- Benennung eines Datenschutzbeauftragten (DSB): Prüfen Sie, ob Ihr Unternehmen gemäß § 38 BDSG zur Benennung eines DSB verpflichtet ist. Dies ist häufig der Fall, wenn mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind.

- Sicherstellung der Betroffenenrechte: Gewährleisten Sie, dass Anfragen von Personen bezüglich ihrer Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Widerspruch fristgerecht und korrekt bearbeitet werden.

- Management von Datenschutzverletzungen: Implementieren Sie einen klaren Prozess zur Erkennung, Bewertung und Meldung von Datenschutzpannen innerhalb der gesetzlichen Frist von 72 Stunden.

- Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Privacy by Design und by Default): Integrieren Sie Datenschutzprinzipien bereits in der Entwicklungsphase neuer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsprozesse.

Das BDSG im Zusammenspiel mit der DSGVO

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt als EU-Verordnung unmittelbar in allen Mitgliedstaaten und hat Vorrang vor nationalem Recht. Das BDSG verliert dadurch jedoch nicht an Bedeutung. Es fungiert als nationales Ausführungsgesetz, das die DSGVO an entscheidenden Stellen ergänzt und präzisiert. Dies geschieht vor allem durch die Nutzung sogenannter Öffnungsklauseln der DSGVO, die es den Mitgliedstaaten erlauben, spezifischere Regelungen zu erlassen.

Die Rolle der Öffnungsklauseln

Die DSGVO überlässt den nationalen Gesetzgebern in bestimmten Bereichen bewusst Spielraum für eigene Regelungen. Das BDSG nutzt diese Klauseln, um den Datenschutz an die deutsche Rechtsordnung anzupassen. Dies schafft Rechtssicherheit in Bereichen, die die DSGVO nur allgemein regelt.

Wo das BDSG die DSGVO konkretisiert

Besonders relevante Bereiche, in denen das BDSG spezifische Vorgaben macht, sind:

- Beschäftigtendatenschutz (§ 26 BDSG): Das BDSG enthält detaillierte Regelungen zur Verarbeitung von Mitarbeiterdaten im Kontext von Einstellungsverfahren, der Durchführung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen.

- Benennung von Datenschutzbeauftragten (§ 38 BDSG): Die Schwelle für die Pflicht zur Benennung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist im BDSG niedriger angesetzt als in der DSGVO.

- Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (§ 22 BDSG): Das Gesetz schafft spezifische Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sensibler Daten, etwa im Gesundheits- oder Sozialwesen.

- Datenschutz im Forschungsbereich und für Archivzwecke (§ 27, § 28 BDSG): Hier werden die allgemeinen Regelungen der DSGVO für wissenschaftliche und historische Zwecke angepasst.

Wichtige Begriffe im Datenschutzrecht verständlich erklärt

Ein einheitliches Verständnis der Terminologie ist die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung der Datenschutzvorgaben.

- Verantwortlicher (Controller): Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

- Verarbeitung (Processing): Jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Dazu gehören das Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen, Übermitteln, Verbreiten oder eine andere Form der Bereitstellung.

- Besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO): Hierzu zählen besonders sensible Daten wie ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische und biometrische Daten, Gesundheitsdaten sowie Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung. Ihre Verarbeitung ist grundsätzlich verboten, es sei denn, eine der im Gesetz genannten Ausnahmen greift.

Der Datenschutzbeauftragte (DSB) nach dem BDSG

Die Rolle des Datenschutzbeauftragten ist zentral für die Überwachung und Sicherstellung der Datenschutzkonformität in einem Unternehmen.

Wann ist die Benennung eines DSB Pflicht?

Gemäß § 38 BDSG müssen nicht-öffentliche Stellen einen DSB benennen, wenn:

- in der Regel mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind.

- Verarbeitungen vorgenommen werden, die einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) unterliegen.

- personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung verarbeitet werden.

Aufgaben und Zuständigkeiten

Der DSB berät, unterrichtet und überwacht die Einhaltung des BDSG und der DSGVO. Er ist Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde und für Betroffene. Wichtig ist, dass er seine Aufgaben weisungsfrei ausüben kann und direkt der höchsten Managementebene unterstellt ist.

Umgang mit Datenschutzverletzungen: Der 72-Stunden-Fahrplan

Eine Datenschutzverletzung liegt vor, wenn die Sicherheit von personenbezogenen Daten verletzt wird, was zur Zerstörung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung führt. Im Falle einer Panne ist schnelles und strukturiertes Handeln entscheidend.

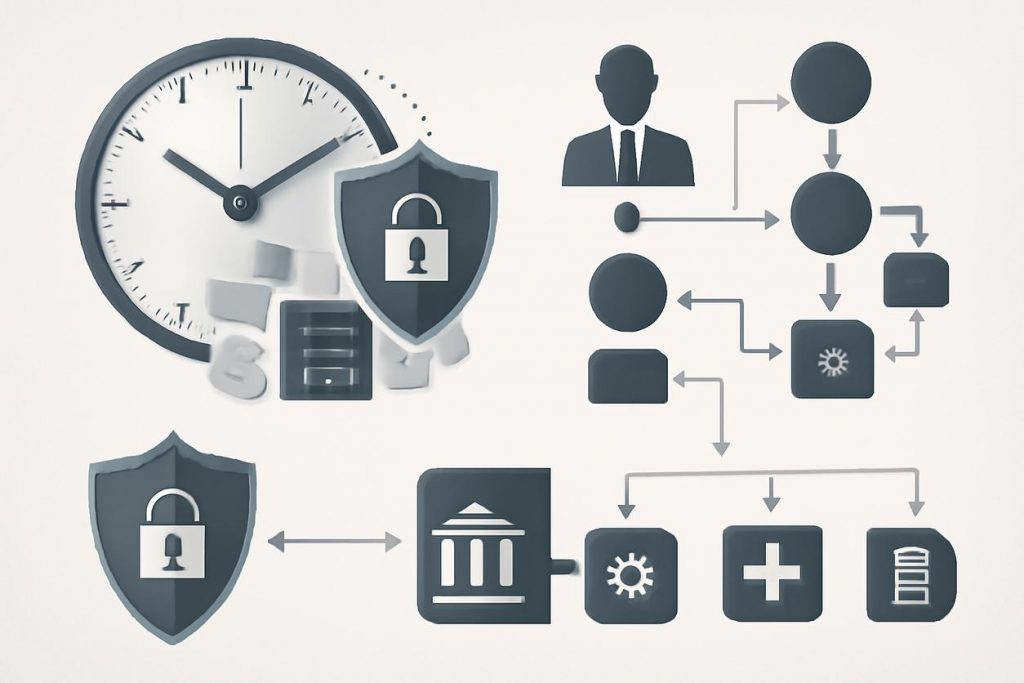

Praktischer Ablaufplan (Flowchart-Logik):

- Stunde 0-1: Erkennung und interne Meldung. Jeder Mitarbeiter muss wissen, wie und an wen eine vermutete Verletzung sofort zu melden ist (z.B. an den DSB oder die IT-Sicherheit).

- Stunde 1-24: Bewertung und Analyse. Das Notfallteam (DSB, IT, Management) analysiert den Vorfall. Was ist passiert? Welche Daten sind betroffen? Wie viele Personen sind betroffen? Welches Risiko besteht für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen?

- Stunde 24-70: Entscheidung über Meldepflicht. Besteht ein Risiko für die Betroffenen, muss die Verletzung an die zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet werden. Besteht ein hohes Risiko, müssen zusätzlich die Betroffenen informiert werden.

- Bis Stunde 72: Abschluss der Meldung. Die Meldung an die Aufsichtsbehörde muss, wenn erforderlich, unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden erfolgen.

- Laufend: Dokumentation und Maßnahmen. Jeder Schritt, jede Entscheidung und jede ergriffene Maßnahme zur Eindämmung des Schadens muss lückenlos dokumentiert werden.

Die Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) in der Praxis

Eine DSFA ist ein Instrument zur Bewertung und Minimierung von Risiken, die durch eine bestimmte Datenverarbeitung entstehen können. Sie ist immer dann durchzuführen, wenn eine Form der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat.

Checkliste: Wann ist eine DSFA erforderlich?

Prüfen Sie, ob Ihre geplante Verarbeitung mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt (Liste der Aufsichtsbehörden):

- Umfangreiche Verarbeitung besonderer Datenkategorien.

- Systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte (Profiling).

- Systematische Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche (z.B. Videoüberwachung).

- Verarbeitung von Daten schutzbedürftiger Personen (z.B. Kinder, Patienten).

- Einsatz neuer Technologien (z.B. KI, Biometrie).

- Zusammenführung oder Abgleich von Datensätzen.

- Verarbeitung, die Betroffene an der Ausübung eines Rechts oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung hindert.

Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT)

Jeder Verantwortliche muss ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten führen. Dieses Dokument ist das Herzstück der Rechenschaftspflicht und muss der Aufsichtsbehörde auf Anfrage vorgelegt werden. Es dient als interner Nachweis über die Konformität mit dem BDSG und der DSGVO.

Ein VVT muss mindestens folgende Angaben enthalten:

| Inhaltspunkt | Beispiel |

|---|---|

| Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen | Max Mustermann GmbH, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt |

| Zwecke der Verarbeitung | Personalverwaltung, Lohnbuchhaltung, Kundenbetreuung |

| Kategorien von Betroffenen | Mitarbeiter, Bewerber, Kunden, Lieferanten |

| Kategorien personenbezogener Daten | Name, Adresse, Geburtsdatum, Gehaltsdaten, Bankverbindung |

| Kategorien von Empfängern | Sozialversicherungsträger, Finanzamt, externe Lohnbuchhaltung |

| Fristen für die Löschung | Nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (z.B. 10 Jahre für Steuerunterlagen) |

| Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) | Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, Backup-Konzept |

Besondere Verarbeitungssituationen nach dem BDSG

Das BDSG enthält spezielle Regelungen für verschiedene Sektoren, die über die allgemeinen Vorschriften hinausgehen.

- Gesundheitswesen: Strenge Regelungen zur Schweigepflicht und zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten, die durch Landesgesetze weiter konkretisiert werden.

- Wohnungswirtschaft: Besondere Anforderungen an die Verarbeitung von Mieterdaten, insbesondere bei Videoüberwachung in Wohnanlagen oder der Einholung von Selbstauskünften.

- Vereine und Forschung: Das BDSG schafft Privilegien für die Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken, sofern geeignete Garantien zum Schutz der Betroffenenrechte implementiert sind.

Datenschutz bei externen Dienstleistern und Drittlandtransfer

Die Verantwortung für den Datenschutz endet nicht an der Unternehmensgrenze.

Auftragsverarbeitung sicher gestalten

Wenn ein externer Dienstleister (z.B. Cloud-Anbieter, Lohnbuchhalter) in Ihrem Auftrag personenbezogene Daten verarbeitet, liegt eine Auftragsverarbeitung vor. Diese muss durch einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) gemäß Art. 28 DSGVO rechtlich abgesichert sein. Wählen Sie Ihre Dienstleister sorgfältig aus und überprüfen Sie deren technische und organisatorische Maßnahmen.

Datenübermittlung in Drittländer

Die Übermittlung von Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR (Drittländer) ist nur unter strengen Voraussetzungen zulässig. Ab 2025 müssen Unternehmen ihre Strategien für internationale Datentransfers kontinuierlich an die Rechtsprechung anpassen. Der primäre Mechanismus sind Standardvertragsklauseln (SCCs), ergänzt durch eine fallspezifische Transfer-Folgenabschätzung (TIA). Hierbei muss geprüft werden, ob das Datenschutzniveau im Zielland dem der EU entspricht und ob zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

Häufige Fragen (FAQ) zum BDSG

Was ist der Hauptunterschied zwischen DSGVO und BDSG?

Die DSGVO ist die europäische Rahmenverordnung mit allgemeiner Gültigkeit. Das BDSG ist das deutsche Gesetz, das diese Rahmenverordnung durch spezifische nationale Regeln, insbesondere im Bereich Beschäftigtendatenschutz und für öffentliche Stellen, ergänzt und konkretisiert.

Gilt das BDSG auch für kleine Unternehmen?

Ja, das BDSG und die DSGVO gelten grundsätzlich für alle Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, unabhängig von ihrer Größe. Einige Pflichten, wie die zur Benennung eines DSB, sind jedoch an bestimmte Schwellenwerte geknüpft.

Was passiert bei einem Verstoß gegen das BDSG?

Verstöße können zu hohen Bußgeldern führen, die von den Landesdatenschutzbehörden verhängt werden. Die Höhe richtet sich nach Art, Schwere und Dauer des Verstoßes und kann bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Vorjahresumsatzes betragen, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Zudem können Betroffene Schadensersatzansprüche geltend machen.

Weiterführende offizielle Quellen

Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem BDSG und den europäischen Vorgaben empfehlen wir die folgenden offiziellen Ressourcen:

- BDSG: Der offizielle Gesetzestext des Bundesdatenschutzgesetzes in deutscher Sprache.

- GDPR (Regulation (EU) 2016/679): Der vollständige Text der Datenschutz-Grundverordnung auf der Webseite der EU.

- Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI): Die Webseite der deutschen Bundesdatenschutzbehörde mit vielen Leitfäden und Informationen.

- Übersetzungsübersicht Gesetze im Internet: Eine Übersicht über weitere deutsche Gesetze in englischer Übersetzung.