DSGVO-konforme Videoüberwachung: Der Praxisleitfaden für Unternehmen und Immobilienverwalter

Inhaltsverzeichnis

- Kurzüberblick für Entscheider

- Rechtliche Grundlagen: DSGVO, BDSG und einschlägige Empfehlungen

- Zulässigkeitsprüfung: Zweckbestimmung, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit

- Unterscheidung nach Einsatzort: Betriebsfläche, öffentlich zugängliche Bereiche, Mietergemeinschaften

- DPIA Schritt für Schritt: Vorlage und Bewertungsmatrix

- Technische Maßnahmen: Kameraeinstellung, Maskierung, Auflösung und Verschlüsselung

- Organisatorische Maßnahmen: Zugriffskontrolle, Protokollierung und Schulung

- Speicherfristen und Löschkonzept: Richtwerte und Dokumentation

- Transparenz und Beschilderung: Mustertexte für Schilder und Datenschutzhinweise

- Interessenabwägung dokumentieren: Vorlage und Beispielfall

- Prozesse für Auskunftsanforderungen und Löschgesuche

- Audit und regelmäßige Überprüfung: Häufigkeit und Prüfpunkte

- FAQ: Rechte der Betroffenen, Beschwerden und Sanktionen

- Checkliste für Verantwortliche: Umsetzungsschritte in 10 Punkten

- Kurz-Executive Summary für das Management

- Weiterführende Links und offizielle Quellen

Kurzüberblick für Entscheider

Die Implementierung einer Videoüberwachungsanlage ist eine Entscheidung mit weitreichenden rechtlichen Konsequenzen. Eine DSGVO-konforme Videoüberwachung erfordert mehr als nur die Installation von Kameras. Sie ist ein komplexer Prozess, der eine sorgfältige Abwägung zwischen Sicherheitsinteressen und den Grundrechten der betroffenen Personen verlangt. Die Kernanforderungen umfassen eine klare Zweckbestimmung, die Prüfung der Erforderlichkeit, eine lückenlose Dokumentation der Interessenabwägung, transparente Information der Betroffenen und die Einhaltung strenger technisch-organisatorischer Maßnahmen (TOMs). Verstöße können zu empfindlichen Bußgeldern führen. Dieser Leitfaden bietet Ihnen praxisorientierte Vorlagen und Checklisten, um Ihre Videoüberwachung rechtssicher zu gestalten.

Rechtliche Grundlagen: DSGVO, BDSG und einschlägige Empfehlungen

Die rechtliche Basis für eine datenschutzkonforme Videoüberwachung in Deutschland ist mehrschichtig. Die zentralen Vorschriften sind:

- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Insbesondere Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f, der die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erlaubt, ist die häufigste Rechtsgrundlage. Die Grundsätze aus Artikel 5 (u.a. Zweckbindung, Datenminimierung, Speicherbegrenzung) sind ebenfalls zwingend zu beachten. Die vollständige Verordnung finden Sie auf der Webseite der Europäischen Union.

- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): § 4 BDSG konkretisiert die Anforderungen für die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume und ergänzt die DSGVO auf nationaler Ebene. Es stellt klar, dass die Wahrung des Hausrechts oder die Verhinderung von Straftaten berechtigte Interessen sein können.

- Empfehlungen der Datenschutzkonferenz (DSK): Die DSK, das Gremium der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden, veröffentlicht regelmäßig Orientierungshilfen und Kurzpapiere zur Videoüberwachung. Diese sind zwar nicht rechtsverbindlich, spiegeln aber die Auffassung der Aufsichtsbehörden wider und dienen als wichtige Auslegungshilfe.

Zulässigkeitsprüfung: Zweckbestimmung, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit

Jede Videoüberwachung muss vor der Inbetriebnahme einer dreistufigen Zulässigkeitsprüfung unterzogen werden. Diese Prüfung ist das Herzstück der rechtlichen Bewertung und muss sorgfältig dokumentiert werden.

Schritt 1: Zweckbestimmung

Definieren Sie klar und unmissverständlich, welches Ziel Sie mit der Videoüberwachung verfolgen. Pauschale Angaben wie “zur Sicherheit” sind unzureichend. Spezifische Zwecke können sein:

- Schutz des Eigentums vor Diebstahl und Vandalismus

- Wahrung des Hausrechts

- Verhinderung von konkreten Straftaten (basierend auf Vorfällen in der Vergangenheit)

- Kontrolle von Produktionsanlagen zur Störungsbehebung

Schritt 2: Erforderlichkeit

Prüfen Sie, ob die Videoüberwachung zur Erreichung des festgelegten Zwecks geeignet und erforderlich ist. Die zentrale Frage lautet: Gibt es mildere, aber gleich wirksame Mittel? Mögliche Alternativen sind:

- Erhöhte personelle Präsenz (z.B. Sicherheitsdienst)

- Verbesserte Beleuchtung

- Einbau von Alarmanlagen oder besseren Schlössern

- Organisatorische Änderungen

Nur wenn diese Alternativen nicht ausreichen, kann die Videoüberwachung als erforderlich angesehen werden.

Schritt 3: Verhältnismäßigkeit (Interessenabwägung)

Hier müssen Ihre berechtigten Interessen als Verantwortlicher gegen die Interessen und Grundrechte der gefilmten Personen (Mitarbeiter, Kunden, Mieter) abgewogen werden. Je intensiver der Eingriff in die Privatsphäre, desto gewichtiger muss Ihr Interesse sein. Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen, sind die Intensität der Überwachung (Dauer, Ort, Art der Kameras) und die Schutzwürdigkeit der Betroffenen.

Unterscheidung nach Einsatzort: Betriebsfläche, öffentlich zugängliche Bereiche, Mietergemeinschaften

Die Anforderungen an eine DSGVO-konforme Videoüberwachung variieren stark je nach überwachtem Bereich.

- Betriebsfläche (nicht öffentlich): Die Überwachung von Mitarbeitern ist nur in engen Grenzen zulässig, z.B. zur Aufklärung einer konkreten Straftat oder zur Wahrung des Hausrechts in sensiblen Bereichen. Eine dauerhafte Leistungs- oder Verhaltenskontrolle ist unzulässig. Sozialräume wie Pausenräume oder Umkleiden dürfen grundsätzlich nicht überwacht werden.

- Öffentlich zugängliche Bereiche: Hierzu zählen z.B. Eingangsbereiche von Geschäften, Parkplätze oder Tankstellen. Die Überwachung ist oft zur Wahrung des Hausrechts oder zur Vandalismus Prävention zulässig. Es darf jedoch kein öffentlicher Raum (z.B. Gehwege, Straßen) erfasst werden.

- Mietergemeinschaften: Die Überwachung von Gemeinschaftseigentum in Wohnhäusern (z.B. Eingang, Keller, Tiefgarage) ist ein besonders heikler Bereich. Hier überwiegen oft die Interessen der Mieter an ihrer Privatsphäre. Eine Überwachung ist nur bei einem konkreten, dokumentierten Schutzbedürfnis (z.B. wiederholte Einbrüche) und mit größter Zurückhaltung denkbar. Die Überwachung von Wohnungseingangstüren ist grundsätzlich unzulässig.

DSFA Schritt für Schritt: Vorlage und Bewertungsmatrix

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) ist gemäß Art. 35 DSGVO immer dann erforderlich, wenn eine Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat. Bei großflächiger systematischer Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche ist dies regelmäßig der Fall. Nutzen Sie die folgende Checkliste als Vorlage für Ihre DSFA.

DSFA-Checkliste für Videoüberwachung

- Beschreibung der Verarbeitung: Welche Bereiche werden wann, wie lange und mit welcher Technik überwacht? Wer hat Zugriff auf die Daten?

- Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit: Ist der Zweck legitim? Ist die Überwachung erforderlich? (Siehe Zulässigkeitsprüfung)

- Risikobewertung für Betroffene: Welche potenziellen Schäden könnten entstehen (z.B. soziale Stigmatisierung, unrechtmäßige Nutzung der Daten, Gefühl der ständigen Beobachtung)? Bewerten Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere der Risiken.

- Geplante Hilfsmaßnahmen: Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreifen Sie, um die Risiken zu minimieren? (z.B. Maskierung, Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, kurze Speicherfristen)

- Bewertung des Restrisikos: Ist das verbleibende Risiko nach Umsetzung der Maßnahmen für die Betroffenen akzeptabel?

- Konsultation der Aufsichtsbehörde: Falls ein hohes Restrisiko verbleibt, muss die zuständige Datenschutzbehörde konsultiert werden.

Technische Maßnahmen: Kameraeinstellung, Maskierung, Auflösung und Verschlüsselung

Der Grundsatz der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 c DSGVO) muss auch technisch umgesetzt werden. Eine DSGVO-konforme Videoüberwachung zeichnet nur das auf, was für den Zweck zwingend notwendig ist.

- Kameraeinstellung und Blickwinkel: Richten Sie Kameras so aus, dass sie nur den absolut notwendigen Bereich erfassen. Öffentliche Flächen (Gehwege, Nachbargrundstücke) und private Bereiche (Fenster von Wohnungen) dürfen nicht erfasst werden.

- Maskierung (Privacy Masking): Nutzen Sie technische Möglichkeiten, um bestimmte Bildbereiche dauerhaft zu schwärzen. Dies ist zwingend erforderlich, wenn die Erfassung von nicht relevanten Bereichen technisch unvermeidbar ist.

- Auflösung: Die Auflösung der Kameras sollte nur so hoch sein, wie es der Zweck erfordert. Eine Identifizierung von Personen muss möglich sein, aber eine unnötig hohe Auflösung, die Details wie Text auf Dokumenten lesbar macht, ist zu vermeiden.

- Verschlüsselung: Sowohl die Übertragung der Videodaten als auch die Speicherung auf dem Aufzeichnungsgerät müssen nach dem Stand der Technik verschlüsselt sein, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Organisatorische Maßnahmen: Zugriffskontrolle, Protokollierung und Schulung

Neben der Technik sind klare Prozesse und Verantwortlichkeiten entscheidend.

- Zugriffskontrolle: Definieren Sie einen eng begrenzten Personenkreis, der Zugriff auf die Videoaufzeichnungen hat. Der Zugriff sollte passwortgeschützt und auf das “Need-to-know”-Prinzip beschränkt sein.

- Protokollierung: Jeder Zugriff auf das Videomaterial muss protokolliert werden (Wer? Wann? Warum?). Dies dient der Nachvollziehbarkeit und Kontrolle.

- Schulung: Alle Personen mit Zugriff auf das System müssen regelmäßig im Datenschutz geschult und zur Vertraulichkeit verpflichtet werden.

Speicherfristen und Löschkonzept: Richtwerte und Dokumentation

Videoaufzeichnungen dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es für den Zweck erforderlich ist. Die Aufsichtsbehörden halten in der Regel eine Speicherdauer von 72 Stunden für ausreichend. Eine längere Speicherung ist nur in begründeten Ausnahmefällen (z.B. zur Beweissicherung nach einem konkreten Vorfall) zulässig und muss dokumentiert werden. Erstellen Sie ein verbindliches Löschkonzept, das die automatische Löschung der Daten nach Ablauf der Frist sicherstellt.

Tabellarische Speicherleitlinie (Beispiel)

| Überwachter Bereich | Zweck | Rechtsgrundlage | Regelspeicherfrist |

|---|---|---|---|

| Eingangsbereich Büro | Wahrung Hausrecht, Vandalismus Prävention | Art. 6 Abs. 1 f DSGVO | 72 Stunden |

| Tiefgarage Wohnanlage | Prävention von Diebstahl und Sachbeschädigung | Art. 6 Abs. 1 f DSGVO (nach strenger Interessenabwägung) | 48-72 Stunden |

| Lagerhalle | Schutz vor Einbruchdiebstahl | Art. 6 Abs. 1 f DSGVO | 72 Stunden |

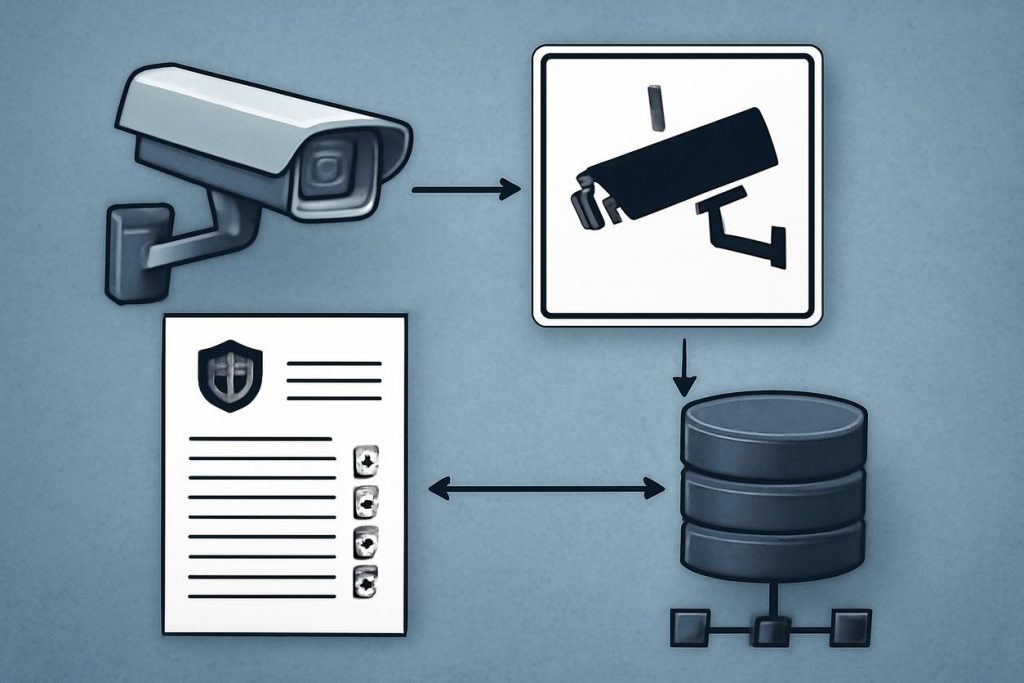

Transparenz und Beschilderung: Mustertexte für Schilder und Datenschutzhinweise

Die betroffenen Personen müssen gemäß Art. 13 DSGVO transparent über die Videoüberwachung informiert werden. Dies geschieht durch einen zweistufigen Prozess.

Stufe 1: Hinweisschild (sofort erkennbar)

Das Schild muss vor Betreten des überwachten Bereichs deutlich sichtbar sein und die wichtigsten Informationen enthalten.

Mustertext für Beschilderung:

- Piktogramm: Kamerasymbol

- Umstand der Überwachung: “Videoüberwachung”

- Identität des Verantwortlichen: [Name des Unternehmens/der Hausverwaltung], [Adresse]

- Verweis auf detaillierte Informationen: “Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [Webseite] oder auf Anfrage an [E-Mail-Adresse].”

Stufe 2: Detaillierte Datenschutzhinweise (leicht zugänglich)

Diese vollständigen Informationen können z.B. als Aushang oder auf Ihrer Webseite bereitgestellt werden.

Musterinhalt für Datenschutzhinweise (Auszug):

- Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. des Datenschutzbeauftragten.

- Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung: z.B. “Schutz des Eigentums auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 f DSGVO”.

- Beschreibung der berechtigten Interessen.

- Empfänger der Daten: z.B. “interne Sicherheitsabteilung, ggf. Strafverfolgungsbehörden bei Vorfällen”.

- Speicherdauer oder Kriterien für deren Festlegung: z.B. “Regelmäßige Löschung nach 72 Stunden”.

- Hinweis auf die Betroffenenrechte: Auskunft (Art. 15), Löschung (Art. 17), Einschränkung (Art. 18), Widerspruch (Art. 21) und Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77).

Interessenabwägung dokumentieren: Vorlage und Beispielfall

Die Interessenabwägung ist der Dreh- und Angelpunkt der Zulässigkeit und muss schriftlich dokumentiert werden, um sie gegenüber Aufsichtsbehörden nachweisen zu können.

Vorlage zur Dokumentation der Interessenabwägung

- 1. Beschreibung des berechtigten Interesses: Was ist Ihr konkretes Interesse? (z.B. Schutz vor wiederholten Einbrüchen in den Kellerbereich, dokumentiert durch Polizeiprotokolle vom [Datum]).

- 2. Beschreibung der Interessen der Betroffenen: Welche schutzwürdigen Interessen haben die gefilmten Personen? (z.B. Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Privatsphäre im Wohnumfeld).

- 3. Prüfung der Erforderlichkeit und Geeignetheit: Warum sind mildere Mittel nicht ausreichend? (z.B. “Verstärkte Schlösser wurden bereits installiert, waren aber unwirksam. Eine personelle Überwachung ist wirtschaftlich nicht tragbar.”).

- 4. Ergebnis der Abwägung: Begründen Sie, warum Ihr Interesse in diesem spezifischen Fall überwiegt. (z.B. “Aufgrund der hohen Frequenz und des Schadens der Einbrüche überwiegt das Schutzinteresse des Eigentums das Interesse der Betroffenen, im Kellerbereich unbeobachtet zu sein, zumal die Kameras nur den Eingangsbereich erfassen und die Daten nach 48 Stunden gelöscht werden.”).

Prozesse für Auskunftsanforderungen und Löschgesuche

Sie müssen in der Lage sein, auf Anfragen von Betroffenen fristgerecht (in der Regel innerhalb eines Monats) zu reagieren. Definieren Sie klare interne Prozesse:

- Wer ist für die Bearbeitung zuständig?

- Wie wird die Identität des Antragstellers überprüft?

- Wie werden die relevanten Videosequenzen gefunden?

- Wie wird sichergestellt, dass bei der Auskunftserteilung die Rechte Dritter (andere Personen im Video) gewahrt werden (z.B. durch Schwärzung)?

Audit und regelmäßige Überprüfung: Häufigkeit und Prüfpunkte

Eine DSGVO-konforme Videoüberwachung ist kein einmaliges Projekt. Sie müssen die Maßnahme regelmäßig, mindestens jährlich, sowie bei Änderungen (z.B. neue Kameras, geänderter Zweck) überprüfen.

- Prüfpunkte für das Audit:

- Ist der ursprüngliche Zweck noch aktuell?

- Hat sich die Notwendigkeit geändert? Gibt es neue, mildere Mittel?

- Sind die Kameras noch optimal ausgerichtet?

- Funktioniert das Löschkonzept wie vorgesehen?

- Sind die Hinweisschilder noch vorhanden und gut lesbar?

- Sind die Zugriffsberechtigungen noch aktuell?

FAQ: Rechte der Betroffenen, Beschwerden und Sanktionen

Welche Rechte haben betroffene Personen?

Personen, die von einer Videoüberwachung erfasst werden, haben das Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, das Recht auf Löschung (“Recht auf Vergessenwerden”), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und insbesondere das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO.

Wo können sich Betroffene beschweren?

Jede betroffene Person hat das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Welche Sanktionen drohen bei Verstößen?

Verstöße gegen die DSGVO können mit Bußgeldern von bis zu 20 Millionen Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs geahndet werden, je nachdem, welcher der Beträge höher ist.

Checkliste für Verantwortliche: Umsetzungsschritte in 10 Punkten

- Zweck definieren: Legen Sie den Überwachungszweck klar und schriftlich fest.

- Rechtsgrundlage prüfen: Führen Sie die dreistufige Zulässigkeitsprüfung durch.

- Interessenabwägung dokumentieren: Halten Sie die Abwägung detailliert fest.

- Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen: Prüfen Sie, ob eine DSFA notwendig ist und führen Sie diese ggf. durch.

- Technische Maßnahmen umsetzen: Richten Sie Kameras datensparsam aus, nutzen Sie Maskierung und Verschlüsselung.

- Organisatorische Maßnahmen festlegen: Erstellen Sie ein Berechtigungskonzept und schulen Sie Mitarbeiter.

- Löschkonzept erstellen: Definieren Sie verbindliche, kurze Speicherfristen und deren technische Umsetzung.

- Transparenz schaffen: Bringen Sie gut sichtbare Hinweisschilder an und stellen Sie vollständige Datenschutzinformationen bereit.

- Prozesse für Betroffenenrechte implementieren: Stellen Sie sicher, dass Sie auf Auskunfts- und Löschersuchen reagieren können.

- Regelmäßig überprüfen: Planen Sie jährliche Audits der gesamten Maßnahme.

Kurz-Executive Summary für das Management

Die Einrichtung einer DSGVO-konformen Videoüberwachung ist eine strategische Entscheidung, die eine sorgfältige rechtliche und technische Planung erfordert. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der lückenlosen Dokumentation aller Entscheidungen, von der Zweckbestimmung über die Interessenabwägung bis hin zum Löschkonzept. Die Transparenz gegenüber den Betroffenen durch klare Beschilderung ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern schafft auch Akzeptanz. Die technischen Maßnahmen müssen den Grundsatz der Datenminimierung strikt befolgen. Die Investition in eine sorgfältige Planung und regelmäßige Überprüfung minimiert das Risiko empfindlicher Bußgelder und schützt den Ruf des Unternehmens. Bei komplexen Fragestellungen kann die Beratung durch Experten für Datenschutz sinnvoll sein. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Weiterführende Links und offizielle Quellen

Für vertiefende Informationen und die Originaltexte der gesetzlichen Grundlagen empfehlen wir die folgenden offiziellen Quellen:

- Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI): Bietet umfassende Informationen und Publikationen zum Thema Datenschutz. Zur Webseite des BfDI.

- Datenschutzkonferenz (DSK): Veröffentlicht verbindliche Auslegungshilfen und Kurzpapiere der deutschen Aufsichtsbehörden, auch zur Videoüberwachung. Zur Webseite der DSK.